純棉與混種@繁花世代

「純棉」與「壞把(英文fiber,日文ファイバー音譯)是一組日治時期新劇入士用來形容同行屬性差異的相對詞。這組圈內話語,「純棉」指的是遵循日本傳入的新劇規矩,使用劇本,有排戲制,屬於正統的新劇團;「壞把」則指當時部分歌仔戲班因應戰時皇民化體制,不能演舊戲,便改演新劇,但摻雜戲曲手法,偶也自稱「台灣新劇」、「台灣歌劇」。新劇團自詡「純棉」,譏誚歌仔戲改頭換面不夠純,但實則日本新劇、新派劇亦是架接外來種,學習西洋現代戲劇而來。而ファイバー這個外來語,並無不純之意,二戰時期人造纖維興起,廣泛使用,ファイバー指的是人造的、改良織物之意,「壞把」中文或有貶抑之意,但實則ファイバー詞意並無絕對好壞差異。

因此,「純棉」與「壞把」二詞,置於台灣戲曲/戲劇史上,便充滿辯證趣味。它一方面暗示血緣正統論,雖有原初之意,卻隱藏了現代性舶來來源的交雜內涵;再者,「純」、「正統」做為辨識名牌,但新劇劇目亦有襲自戲曲,或為古裝話劇,或從電影、小說取材。「純棉」與「壞把」作為參照點,是台灣新式戲劇濫觴階段短暫自我認同,但同時也是台灣新、舊戲相互影響起始點。互換視角來看,「純」可以是自身畫定,「壞把」也可以是自我革新之意,兩者朝向往前動力,也可視為兩者分別誕生於一個新起點,成為自身「正統」。

正是這樣充滿辯證與流變的事實,證諸台灣戲曲,自漢移民進入台灣,隨著聲腔、語言不同,各劇種以充滿移民性格的在地制宜特性,發展繁花盛景。一度曾是清代最盛行的亂彈戲,如今已難尋純粹源頭,反成為台灣傳統戲曲之一;白字戲、四平戲,分別從南管聲腔、北管聲腔而來,一度在台灣也各據地盤,但亦不確知源起。「純」不可尋,「壞把」遍地開花,甚至成為本地「純棉」。布袋戲最為顯著,原只是古冊戲,在台灣發展了劍俠戲、金光戲,乃至電視木偶布袋戲,為對岸所無。客家原只有採茶小戲,吸收北管亂彈、歌仔戲形成大戲,曲調集各聲腔再予挪用。歌仔戲踩在南北管、外江(京劇)、福州戲肩膀上,一躍成為台灣本土語言大戲,其成熟過程正如京劇吸收漢、徽、崑腔,成為京朝大戲。台灣戲曲諸多借用、變異、混融、統合現象,表徵的是移民多元文化特性。加上上世紀初以來的現代化影響,日洋文化大量滲入,戲曲新舊消長,商業市場滋養下,歌舞、電影、西樂更大舉併用,盛況於戰後達於高峰。即至本世紀,現代劇場體制已完全讓一桌二椅改觀,新文本與新舞台誕生,連帶表演方法、技藝表現,都隨之浮動。孰為「純棉」,孰為「壞把」,皆難定論,率皆人為改造/進,因時、因地、因人制宜。

今以「純棉與混種」作為策展標題,即重新確認台灣戲曲發展過程內部斑雜的自我認同,既借用日治時期新舊相接詞語,亦擷取跨領域、去邊界、物種雜交生態相的未來可能。純者,藉由技藝與舞台形式的自我固著,肯認流變過程變與不變的選擇,析辨可能的純度;混者,回應台灣移民歷史與殖民現代性過程,戲曲不斷自我修正,朝向的新藝術語言。兩者同時前進、後退,迴迂併行。「純棉」與「混種」不是一組新創的對立詞語,而是指認連續的動態與定位 ── 此時的純棉昔日可能曾經混種,今日混種未來可能成為純棉。在回望視野下,《戲曲拼盤 ── 絕愛・無雙》推出四檔有點純、有點混的精彩劇目,包括江之翠劇場習自泉州缺稀劇種梨園戲保留劇目《鄭元和與李亞仙》,慶美園亂彈劇團推出曾經風行全台的北管福路戲《出京都》,李靜芳歌仔戲團搬演洪明雪、洪明秀老師傳授的看家戲《魂斷長城孟姜女》,民權歌劇團推出揉合西樂改編自歌仔戲四大齣之一的《梁祝蝴蝶夢》。《偶戲新廟口樂園》也端出偶戲熱炒拼盤,全西園掌中劇團主演洪啟文帶來許王藝師傳承古冊戲《馬鞍山》,同樣受藝許王藝師的西田社傳統劇場主演黃明隆重建小西園自創劍俠戲《金蕭客前傳》,受藝於亦宛然李天祿、陳錫煌門下的弘宛然古典布袋戲團主演吳榮昌帶來北部盛行的外江戲《虹霓關》,中南部金光布袋戲代表劇團之一的光興閣掌中劇團主演林宏憲則帶來重建長門戲之《鬼谷第零部》。

作為一九五0年代內台戲代表劇團之一的雲林麥寮拱樂社,更是「純棉與混種」典型範例,集流變於一身,既學習編導制,聘請專人撰寫劇本,亦代入西洋音樂、歌舞、連台本戲與錄音演出,《金銀天狗》為拱樂社聘請名編劇陳守敬撰寫代表作 ,從劇名到連台戲形式,受到日本新劇、福州京劇影響不言可喻。在國家電影及視聽文化中心授權下,消失於舞台逾半世紀的《金銀天狗》將由國立臺灣戲曲學院以旗艦製作規格重現江湖,一者向歌仔戲黃金內台時期致敬,再者讓拱樂社風華真跡出土,一睹內台連台本戲重口味的市場特性。

除此之外,今年首創推出「導演專題」,也是相同思維下,思索戲曲受現代劇場體制影響,從講戲、排戲、演員演活戲,到職能分工,導演一職因應而生,戲曲與戲劇導演合為一爐,最具代表性的明華園當家總導演陳勝國,集編導演於一身,正是昔日講戲先生成為今日導演大人的歷史見證者。從明華園於1982年地方戲劇比賽成名作《父子情深》,到重建父親陳明吉代表作《酒醉賣江山》,加上新編神仙戲《崑崙》,三齣戲、三種風格,連同專題講座,除了一窺陳勝國完整創作脈絡,也試圖開展戲曲導演養成之道,為建立戲曲導演認識論提供討論起點。

今年徵件入選作品,壞鞋子舞蹈劇場的《棚 ── 子弟站棚》以經典折子戲《斬瓜》與當代新編北管樂為主體,回應戲曲從「正統」到「改良」不斷翻轉的歷史進程。景勝客家戲劇團《風流洞賓俏牡丹》改編自八仙題材,透過角色結構重組、語言系統轉化與音樂風格混融,實踐從戲曲本體出發的創作再生。臺灣歌仔戲中心遴選的旗艦製作,尚和歌仔戲劇團《軍伕・太陽米帝爾》亦加入今年戲曲藝術節,以戲曲音樂劇風貌演繹臺灣遠古神話,如何映射臺灣人充作南洋軍伕的迷惘與認同。來自韓國,由國立亞洲文化殿堂(ACC)策劃製作,並由MUTO與IPKOASON兩個跨界創作團隊聯手打造,以傳統說唱盤索里為基底創作《看・見沈清》(THE TWO EYES),展現盤索里「說唱敘事」與現代多媒體聲光科技共構的藝術樣貌。此外,國家團隊臺灣國樂團將帶來《春吶》,國光劇團推出《天上人間 李後主》,臺灣豫劇團《東窗謀計》,共同詮演傳承與革新源源不絕生命力。

配合「純棉與混種」策展命題,今年亦首次舉辦戲曲藝術節協同展覽,於臺灣音樂館開設「紅蝴蝶追香 ── 從內臺到劇場的聲音特展」,挖掘政府與民間典藏、保存的珍貴影音,透過聲音為媒介,讓觀者進入內台時期迄今的台灣戲曲多聲腔聲景。這些曾經風華一時的劇種聲音,交織出一片斑斕紛美,共生衍異,正是台灣戲曲「純棉與混種」的歷史檔案證據。

希冀在繁花盛景的舞台上,吾人再次品味台灣戲曲豐姿百態,更加確立永不停止前進的「純棉與混種」強韌生命力。

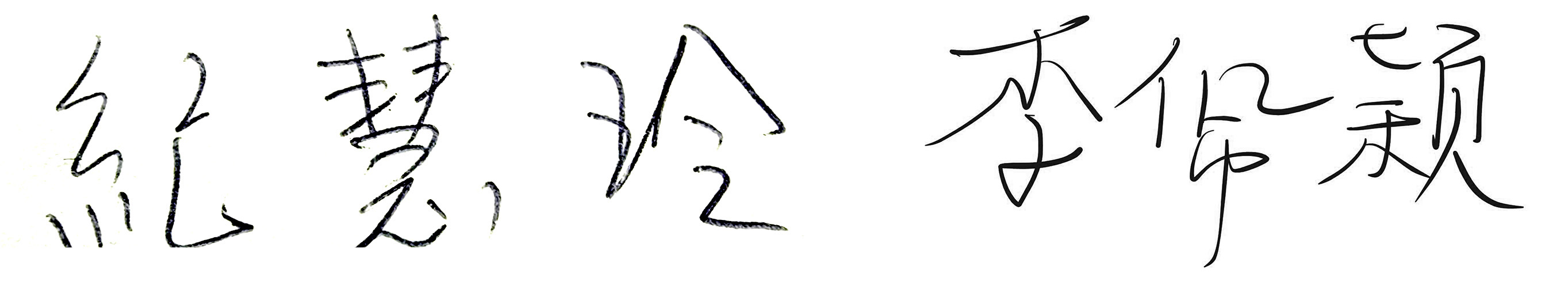

策展人、協同策展人